La Sibylle est repartie le 22 juin de Papeete. Nous la suivons jusqu’au Cap Horn qu’elle doublera le21 juillet. Charles Antoine nous décrit les conditions difficiles de cette navigation, caractérisée par un cyclone et des conditions rendues très inconfortables par les soubresauts du bateau et les paquets de mer déferlant sur le pont et le faux pont.

2 juillet.

Nous avons débuté avec beaucoup de bonheur, si nous continuons à être aussi bien servis, nous ne mettrons pas plus de 90 jours.

Depuis hier cependant les choses ne vont plus aussi bien ; les vents ont sauté tout d’un coup au SE d’où ils ont soufflé avec violence. Le premier choc surtout a été très dur, nous portions une voilure assez considérable au moment où on l’a reçu ; il a fallu faire monter tout le monde sur le pont pour se débarrasser plus promptement des basse voiles qui ont dû à leur bon état de n’être pas emportées par morceaux. C’est que ce n’est pas une petite affaire que ramasser tout d’un coup une surface de 360 mètres carrés aux prises avec un grand vent ; on a dû mettre à la cape, dans la nuit la brise est tombée, mais la mer est restée très houleuse, la frégate a des mouvements de toutes espèces, elle saute comme une carpe sur la paille.

Chemin faisant je me suis à peu près décidé à suivre les conseils du commandant et à quitter la Sibylle en arrivant en France si toutefois Monsieur Mottez la quitte ; je chercherai à rallier l’escadre de la Méditerranée. En naviguant je me suis mis au courant de mon métier, je ne suis pas encore de première force mais l’âge et mes services postérieurs contribueront à me donner ce qui me manque. On m’a dit avec raison qu’il ne suffisait pas à un homme de savoir faire serrer un perroquet, marquer le point sur une carte. Le métier de marin comporte lui-même d’autres connaissances que je ne puis acquérir à bord de ce bâtiment et la position de tout individu au point de vue social exige de lui qu’il puisse prendre part à ce qui se fait autour de lui. Je crois donc que je ferai bien de passer quelques années en France où j’ai beaucoup à apprendre des choses de la vie commune. Adieu donc à ma vieille frégate ! Je la quitterai avec regret car j’aurai été réellement heureux à son bord durant mon dernier voyage. Je ne sais si un séjour prolongé à terre ou près des côtes me changera beaucoup mais si je reste dans les mêmes dispositions il me semble que je retournerai à la mer avec plaisir.

Nous ne sommes plus qu’à douze cents lieues environ du Cap Horn, nous le doublons en plein hiver, nous aurons froid et les jours seront courts. Heureusement qu’il y a quelques chances pour que la frégate trouve de bons vents qui lui feront franchir rapidement ces parages connus si désavantageusement. Cette fois il est probable que nous ne verrons pas de glaces, en hiver elles sont collées près des terres australes qu’elles quittent au printemps quand la débâcle arrive, et celles qui se séparent à cette époque ne mettent pas plus de six mois à se désagréger et à fondre en remontant vers l’Équateur de sorte qu’on ne doit pas les retrouver dans l’année qui suit celle de leur départ.

6 juillet.

Nous avons reçu le 2 et le 3 un tourbillon qui nous a rendu la vie très dure. Le dimanche 2 au lever du soleil le ciel était menaçant, la brise se mit à fraîchir, en quelques heures elle eut acquis une grande force ; à midi on n’avait plus en fait de voilure que le grand et le petit hunier, les ris pris et un foc. La mer était grosse, la frégate fatiguait beaucoup, les roulis étaient tels que les embarcations de mon côté étaient atteintes par la crête de quelques lames. Pour compléter cette bonne fortune il pleuvait, on ne savait où se fourrer, la batterie et le faux-pont étaient presque aussi inhabitables que le pont. Chacun avait chaussé ses bottes de mauvais temps ; quelques-uns se trouvaient si heureux de leurs belles chaussures qu’ils parlaient de ne plus les quitter avant le Cap Horn ; il est donc vrai qu’à quelque chose malheur est bon. Dans la soirée la brise mollit peu à peu et à minuit il faisait presque calme. Nous avons passé une nuit impossible tant étaient grands les mouvements du navire ; on avait largué quelques voiles pour l’appuyer, il fit encore tremper ses canots dans l’eau à plusieurs reprises. Ceux qui couchaient dans des lits ne purent fermer l’œil, quelquefois ils avaient les pieds à près d’un mètre plus haut que la tête, un instant après c’était le contraire. Quand je pris le quart à 4 heures du matin le 3, on ne marchait plus, on sentait à peine un souffle de brise, mais il restait une grosse mer de l’est sur laquelle la frégate se tordait de toutes les façons. Le baromètre ne cessait pas de descendre, le ciel était couvert, il ne pleuvait plus beaucoup. Je crus que le beau temps allait revenir, j’attendis le jour pour larguer de la toile et chercher une route qui permît de ménager un peu le navire en modérant ses mouvements. Tout d’un coup à 7 heures la brise se leva du NE et en quelques instants souffla en coup de vent ; on serra bien vite toutes les voiles larguées pendant la nuit, à 8 heures on commençait à se débrouiller. À neuf heures on prit la cape ; la brise fut aussi fraîche que la veille, mais il ne plut pas, elle tourna lentement à l’E, au SE au Sud. Quand elle commença à mollir elle était au Sud, et il allait faire nuit. On conserva la cape une bonne partie de la nuit du 3 au 4, à trois heures seulement on recommença à faire route. Elle fut moins fantastique que la précédente en ce sens qu’on roula moins, depuis qu’on avait pu mettre le cap à l’Est (les vents étant au Sud) la frégate se trouvait debout à la lame elle tanguait encore beaucoup mais roulait plus modérément. La petite voie d’eau de notre coque ne pouvait manquer de s’agrandir à la suite d’une telle danse, on est obligé de pomper trois fois par vingt-quatre heures depuis le 2.

Nous avons reçu le 2 et le 3 un tourbillon qui nous a rendu la vie très dure. Le dimanche 2 au lever du soleil le ciel était menaçant, la brise se mit à fraîchir, en quelques heures elle eut acquis une grande force ; à midi on n’avait plus en fait de voilure que le grand et le petit hunier, les ris pris et un foc. La mer était grosse, la frégate fatiguait beaucoup, les roulis étaient tels que les embarcations de mon côté étaient atteintes par la crête de quelques lames. Pour compléter cette bonne fortune il pleuvait, on ne savait où se fourrer, la batterie et le faux-pont étaient presque aussi inhabitables que le pont. Chacun avait chaussé ses bottes de mauvais temps ; quelques-uns se trouvaient si heureux de leurs belles chaussures qu’ils parlaient de ne plus les quitter avant le Cap Horn ; il est donc vrai qu’à quelque chose malheur est bon. Dans la soirée la brise mollit peu à peu et à minuit il faisait presque calme. Nous avons passé une nuit impossible tant étaient grands les mouvements du navire ; on avait largué quelques voiles pour l’appuyer, il fit encore tremper ses canots dans l’eau à plusieurs reprises. Ceux qui couchaient dans des lits ne purent fermer l’œil, quelquefois ils avaient les pieds à près d’un mètre plus haut que la tête, un instant après c’était le contraire. Quand je pris le quart à 4 heures du matin le 3, on ne marchait plus, on sentait à peine un souffle de brise, mais il restait une grosse mer de l’est sur laquelle la frégate se tordait de toutes les façons. Le baromètre ne cessait pas de descendre, le ciel était couvert, il ne pleuvait plus beaucoup. Je crus que le beau temps allait revenir, j’attendis le jour pour larguer de la toile et chercher une route qui permît de ménager un peu le navire en modérant ses mouvements. Tout d’un coup à 7 heures la brise se leva du NE et en quelques instants souffla en coup de vent ; on serra bien vite toutes les voiles larguées pendant la nuit, à 8 heures on commençait à se débrouiller. À neuf heures on prit la cape ; la brise fut aussi fraîche que la veille, mais il ne plut pas, elle tourna lentement à l’E, au SE au Sud. Quand elle commença à mollir elle était au Sud, et il allait faire nuit. On conserva la cape une bonne partie de la nuit du 3 au 4, à trois heures seulement on recommença à faire route. Elle fut moins fantastique que la précédente en ce sens qu’on roula moins, depuis qu’on avait pu mettre le cap à l’Est (les vents étant au Sud) la frégate se trouvait debout à la lame elle tanguait encore beaucoup mais roulait plus modérément. La petite voie d’eau de notre coque ne pouvait manquer de s’agrandir à la suite d’une telle danse, on est obligé de pomper trois fois par vingt-quatre heures depuis le 2.

Pour vous donner une idée de ce qu’était la vie à bord avec les mouvements dévergondés du navire, je vais vous dire comment nous avons dîné le dimanche soir. L’eau qui arrivait dans la batterie tombait dans le faux pont en passant entre les coutures des bordages du pont, ces joints s’ouvraient dans les coups de roulis ; de sorte que près de la muraille où l’eau séjourne dans les moments où le navire est droit on recevait à chaque instant une douche plus ou moins abondante dès que le navire s’inclinait ; notre table n’était abordable que du côté tourné vers l’intérieur. Les moyens dont on se sert ordinairement pour retenir la vaisselle et tout ce qui sert à manger étaient par moments insuffisants et le soin qu’il fallait prendre de sa personne avait forcé chacun de s’installer dans les coins ou à des endroits où se trouvaient à portée des objets solides auxquels il pouvait se retenir. J’avais choisi le voisinage du chambranle de la porte, mon pain dans mon verre et celui-ci dans ma poche droite, mon couvert dans ma poche gauche j’avais une assiette dans une main et je gardais l’autre pour les grandes circonstances. Le domestique passait avec un plat renversant un peu de sauce sur chacun quand il y en avait, on y pressait un morceau qu’on ne prenait pas le temps de regarder, on se hâtait de débarrasser son assiette afin d’avoir de nouveau les mains libres. De temps en temps, une âme charitable se dévouait et nous donnait quelque chose à boire. Nous avions pris à Taïti un certain nombre de citrons qui étaient rangés sur des étagères et tombaient sur la tête des braves gens qui n’y prenaient pas garde.

Nous avons un vieux passager, commis de marine ancien officier d’administration qui en prit plusieurs pendant le repas.

Le 4 la mer est tombée petit à petit, le beau temps est tout à fait revenu ; l’horizon était très chargé dans le NO on s’attendait à recevoir du vent dans la nuit, le commandant fit prendre des ris ; mais comme on en fut quitte pour un peu de pluie on les largua quelques temps après. Nous avons repris la route du Cap Horn et nous allons tout doucement, il ne fait pas encore bien froid, les jours commencent à diminuer.

Monsieur Mottez vient de donner une preuve de sa haute intelligence en débrouillant les circonstances et faits du 2 et du 3 et les classant de façon à prouver que leur ensemble nous représente les différents phénomènes qui accompagnent un tourbillon.

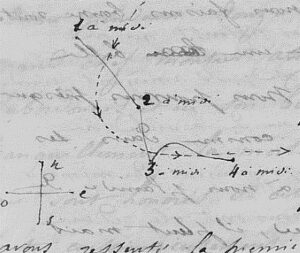

Interprétation du trajet du cyclone et de celui de la Sibylle – 2-3 juillet 1865 – croquis Charles Antoine

D’après lui cette espèce de grande trombe devait parcourir une route assez rapprochée de la ligne en pointillé. Le 2 quand nous avons ressenti la première atteinte il était dans l’ouest par rapport à nous et notre route nous fit sortir un peu de sa sphère d’action ; mais son propre mouvement le ramena sur nous le 3 au matin et son centre dut passer dans le Nord à petite distance. C’est une espèce de miniature d’ouragan, les lois de mouvements giratoire et de translation sont communes à tous ces phénomènes appelés en général cyclones, ils ne diffèrent que par l’étendue qu’ils embrassent et la force d’autant plus grande qu’ils acquièrent quand ils ont un diamètre très grand.

Le premier jour le Commandant avait continué à faire route ; quand il fut fixé au sujet du coup de vent sa manœuvre se borna à préserver le navire d’une trop grande fatigue ; nous avions changé de rôle, de voyageurs en route pour la France nous étions devenus marins luttant contre le mauvais temps pour préserver notre navire d’un grain. Il en passe de très violents qu’on reçoit assez bravement du reste ; ils amènent généralement avec eux de la pluie ou de la grêle ou quelque autre espèce d’accompagnement du même genre. Nos huniers en deux parties nous ont été d’un très grand secours ; sans eux nous aurions un nœud de moins à notre moyenne, ce qui fait huit lieues par jour et 56 dans une semaine ; comme ce chiffre est encore supérieur à celui de notre marche moyenne nous pouvons dire que nous gagnons une journée par semaine. Ils ont eu aussi l’avantage d’éviter à notre équipage des manœuvres pénibles à cause du froid et de l’état du temps ; d’un autre côté nos passagers ont pu rester dans la batterie presque constamment le jour et la nuit, leur santé n’aura donc pas trop à souffrir des rigueurs du climat et pour eux le mot rigueur est exact, car ils supportent en ce moment une température de +5° tandis qu’ils sont habitués à celle de +28°. Ceux de la Nouvelle-Calédonie nous rendent d’excellents services ; ils sont pleins de bonne volonté et courageux, ceux de Taïti se ressentent de leur séjour dans un pays de délices, ils sont mous ; cependant on ne se plaint pas d’eux. Quelle différence il y a entre les conscrits que nous avions en partant de France et les vieux troupiers que nous avons maintenant. Ceux-ci n’ont pas eu besoin de deux heures pour s’installer à bord et sont à moitié matelots ; les conscrits n’étaient pas encore arrimés 3 mois après leur départ de Brest, ils ont toujours été persuadés que tout ce qu’on faisait avait pour but de les tracasser ou de les vexer. Je m’avance beaucoup mais je crois pouvoir dire que les chefs des uns et des autres ont influé sur la manière d’être à bord de leurs compagnies.

Depuis Taïti nous n’avons fait aucune rencontre, pas un navire, pas la moindre chose digne de remarque. J’ai hâte de me retrouver dans l’océan Atlantique où on ne passe guère un jour sans voir un ou plusieurs navires. Quand on échange quelques signaux avec un navire on est heureux et tout disposé à éprouver des sympathies pour les gens qu’il porte ; pendant quelques heures on reste sous l’influence de ce plaisir et on pense à ceux qu’on aura tant de bonheur à revoir.

17 juillet

Grosse mer, grosse brise, grains violents donnant de la neige et de la grêle et fort peu de chaleur voilà le programme de la journée. Nous sommes toujours en bonne voie, on commence à espérer en finir avec l’océan Pacifique le 22 ou le 23. Si nous avons la chance de doubler le cap Horn après 30 jours de traversée nous pourrons nous considérer comme en avance ; on craint de voir les vents d’Est nous tomber sur le nez avant la fin de la lunaison ; si par malheur la nouvelle lune amenait un tel changement nous pourrions nous attendre à rester plusieurs semaines dans ces parages, et Dieu sait quelle navigation nous aurions à faire !

Tout va bien jusqu’à présent, la santé est bonne ; et même celle de nos malades s’améliore, il n’y a en ce moment d’attaqué gravement qu’un artilleur pris comme convalescent à Taïti, il est phtisique et a plusieurs chances de ne pas revoir la France. Malgré la grosse mer la frégate ne fatigue pas trop, nous n’avons pas encore fait la moindre avarie et nous nous trouvons dans des régions où on voit souvent des voiles crevées puis enlevées par le vent, des mâts cassés, des canots emportés par la mer etc.

Hier soir le baromètre est tombé très bas, le commandant avait cru qu’il fallait s’attendre à une bourrasque violente et on avait pris pour la nuit une faible voilure précaution que la prudence commandait de prendre. La nuit s’est passée sans encombre, comme le baromètre n’a commencé à remonter que ce matin, on a dû attendre ce moment pour rétablir la voilure de sorte que nous avons un peu perdu de temps. Cette considération qui, ce me semble, le cède à celles de la conservation du navire et de la sécurité générale a décidé quelques impatients à se plaindre. On a raison de dire que quoiqu’un individu fasse et quel que soit cet individu on trouve toujours des gens mécontents de ses actes. Je pose en fait que sur dix capitaines commandants de navire dans notre marine on ne trouve pas plus d’un homme comme Monsieur Mottez ; une de ses qualités est de posséder beaucoup de tact, il n’a jamais donné à n’importe qui sujet de se plaindre d’un manque d’égard, on trouve pourtant des hommes qui semblent oublier tant d’amabilité et poussent des lamentations quand il voient ne pas agir comme ils croient qu’on devrait faire ; le seul fait de n’être pas de leur avis les décide à murmurer.

Les grands roulis que la grosse mer a imprimés à la Sibylle lui ont fait faire un peu d’eau par tous les pores ; bien que cela n’ait pas fait augmenter ce que donne chaque jour notre voie d’eau, cependant quelques-uns n’ont pas à se louer beaucoup des suites de la danse de la frégate. Je suis du nombre des plaignants, ma chambre est mouillée ; cependant comme tout ce qui m’appartient et les montres n’ont pas été atteints par l’eau, je ne me plains pas ; j’aime mieux encore être forcé de quitter mon domicile dans le jour que rester une semaine de plus par ici. Ce matin le soleil s’est levé à huit heures demain on ne le verra pas avant huit heures et demie, avant peu il ne fera jours qu’à neuf heures. Mon quart du matin est devenu un vrai quart de nuit ; depuis quelques jours le lieutenant ne me laisse plus seul sur le pont, il vient me tenir compagnie et veiller les changements de temps qui se font très brusquement par ces latitudes et par lesquels il ne faudrait pas se laisser surprendre ; il a de bien belles bottes que je lui envie, elles sont à triple et quadruple semelle et montent jusque bien au-dessus du genou, à cette hauteur elles sont terminées par un cuir plus souple qui s’amarre sur la jambe avec un lacet. Avec une pareille chaussure on défie tous les éléments, seulement il ne ferait pas bon tomber à la mer, ce ne serait pas très commode pour nager.

19 juillet

Jusqu’à présent la bonne chance nous accompagne ; hier la brise avait molli et du SO d’où elle venait était passée au SSO tendant à aller vers le Sud ; nous nous étions mis au lit avec la crainte de la voir souffler du SE le lendemain et nous commencions à avoir des figures à vent debout parce qu’il fallait s’attendre à de la misère. Un coup de vent de cette direction aurait fait grossir la mer et rendu la manœuvre extrêmement pénible à cause du froid ; nous aurions même eu la perspective de rester une ou plusieurs semaines dans ces conditions, et on s’en effrayait un peu. Jugez donc de ma surprise quand ce matin en me réveillant pour aller prendre le quart, le timonier me dit que les vents ont passés au NO ; rien de plus heureux ne pouvait nous arriver pour nous faire doubler le sud de l’Amérique. On a profité de cette bonne fortune et on s’est mis à faire de la toile comme on sait la porter ici, depuis cinq heures du matin on a une moyenne de dix nœuds et il est 7 heures du soir ; vers midi la brise a beaucoup fraîchi et sa force s’est accru depuis ce moment ; bon gré mal gré il a fallu diminuer de toile, mais nous marchons encore et maintenant il vente grand frais.

Ainsi sur le point d’avoir vent debout nous filons en route à grande vitesse ; il est difficile d’être aussi heureux et nous en sommes bien contents. Cette nuit, nous passerons près des iles Diego Ramirez les terres les plus sud de l’Amérique ; quand nous aurons franchi leur méridien on commencera à faire du Nord si le temps le permet et personne n’en sera fâché car il fait froid.

Demain nous ne serons plus séparés de la France que par l’océan Atlantique ; avec un début si heureux notre voyage peut se terminer en 100 jours et même moins ; nous serons peut-être la dernière semaine de septembre en France. Si notre navire avait ses formes de l’avant plus fines, nous en serions sûrs. mais c’est une ancienne construction, elle a de grosses joues, son avant est renflé, la moindre mer l’arrête ; notre vaillance n’est pas secondée, on a beau forcer de toile on gagne peu de chose ; tandis qu’un navire fin, qui coupe la lame, atteint une vitesse en proportion de la toile qu’il porte.

Second voyage de Charles Antoine, – 19e extrait 21e extrait du 2e voyage

Celles et ceux qui ont navigué doivent lire le passage où Charles décrit, le 3 juillet 1865, tous les stratagèmes qu’il faut imaginer pour tenir son verre, son assiette tout en étant capable de se tenir à un point fixe ! On pense aussi aux marins du Vendée-Globe qui ont franchi le Horn (et ceux ou celles qui doivent encore le franchir), à fond la caisse avec leurs super-bateaux à foils (pas tous les bateaux).